নবী (সা.) বা হযরত আবু তালিবের পূর্বপুরুষদের মুশরিক বা কাফির বলা কোরআনের পরিপন্থী

রাসেল আহমেদ | প্রকাশ: ০৬ জানুয়ারী, ২০২৬

নবী (সা.) বা হযরত আবু তালিবের পূর্বপুরুষদের মুশরিক বা কাফির বলা কোরআনের পরিপন্থী

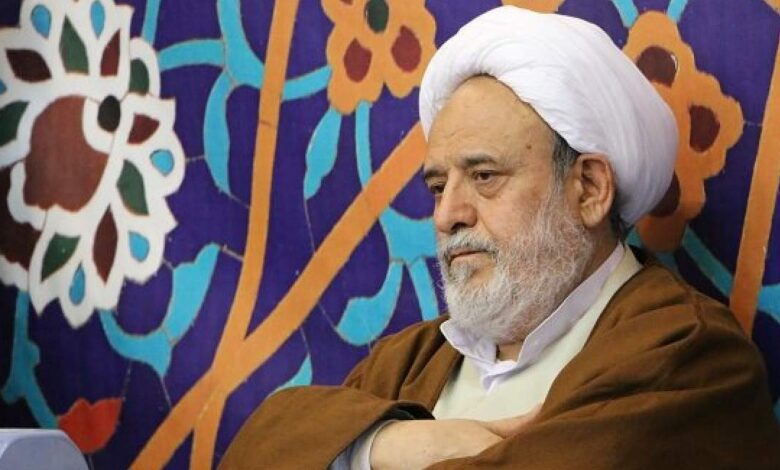

মিডিয়া মিহির: ইরানের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনিন শেখ হোসাইন আনসারিয়ান, এক বক্তৃতায় বলেছেন যে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দোয়ার আলোকে নবী মুহাম্মদ (সা.) ও আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর পূর্বপুরুষদের মুশরিক বা কাফির বলা কোরআনের স্পষ্ট ভাষ্যের বিপরীত।

তিনি বলেন, কোরআন শরীফে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর একটি সুস্পষ্ট দোয়া বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি নিজের এবং তার বংশধরদের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন। এটি নির্দেশ করে যে ইবরাহীম (আ.) এর বংশধররা একনিষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ এবং ইবাদতের প্রতি নিয়মিত ছিল।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.) উভয়ই আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। নবীর পিতা আব্দুল্লাহ এবং আলীর পিতা আবু তালিব, উভয়ই হাশিম গোত্রের অন্তর্গত। কোরআনের আয়াত অনুযায়ী, এই বংশধররা মুশরিক বা মূর্তিপূজক হতে পারে না, কারণ এটি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার পরিপন্থী।

শেখ আনসারিয়ান জোর দিয়ে বলেন, কোনো কোরআনিক ভিত্তি ছাড়া বলা যে নবী (সা.) বা আবু তালিবের পূর্বপুরুষরা মুশরিক বা কাফির ছিলেন, তা কোরআনের স্পষ্ট ভাষ্যের বিরুদ্ধে। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে:

„وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ“

অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর বংশধরদেরও মুসলিম ও আল্লাহর প্রতি সমর্পিত হতে দোয়া করেছেন।

তিনি আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.)’র জন্মের কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলী (আ.)’র মা, ফাতিমা বিনতে আসাদ— একজন একনিষ্ঠ এবং ধর্মপ্রাণ মহিলা। তিনি যখন গর্ভবতী ছিলেন, জন্মের সময়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তখন তিনি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন যাতে তার মর্যাদা রক্ষা পায় এবং তার প্রার্থনা করেন এবং কাবায় আশ্রয় ও সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন।

শেখ আনসারিয়ান উল্লেখ করেন, কোরআনে বলা হয়েছে:

„أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ“

যা প্রশ্নবোধক আকারে, মুশরিকদের উদ্দেশ্যে, প্রমাণ করছে যে বিপদকালীন অবস্থায় শুধুমাত্র জীবন্ত আল্লাহই প্রার্থনার জবাব দেন, মূর্তি বা মায়াজালিকারা নয়।

তিনি আরও বলেন, ইমাম আলী (আ)’র জন্মের সময়, আল্লাহর ইচ্ছায় কাবার দেয়াল ফেটে বিভক্ত হলে ফাতিমা বিনতে আসাদ সেখানে প্রবেশ করেন এবং তিন দিন পরে আলী (আ.)’কে সঙ্গে নিয়ে বের হন। নবী মুহাম্মদ (সা) যখন নবজাতক আলী (আ.)’কে দেখেন, তিনি বলেন, “যে আমারকে দেখেছে, সে সত্য দেখেছে”, যা প্রমাণ করে যে নবীর সমস্ত মূল্যবোধ তার অস্তিত্বে প্রতিফলিত।

শেখ আনসারিয়ান আরো বলেন, নবী (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় আলী (আ.)’কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মক্কা ও মদিনায়, শান্তি ও যুদ্ধে বারবার তিনি বলেছেন: „يا علی، أنت و شیعتک هم الفائزون“।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমাদের বক্তব্য কোনো দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়; এটি কেবল কোরআনের ভিত্তিতে ইলমি ও প্রামাণ্য। প্রতিটি ব্যক্তি নিজ পথ বেছে নিতে পারে, কিন্তু আমাদের জন্য সত্য পথ ও হেদায়েতের মানদণ্ড হল আমিরুল মুমিনীন আলী (আ.)।